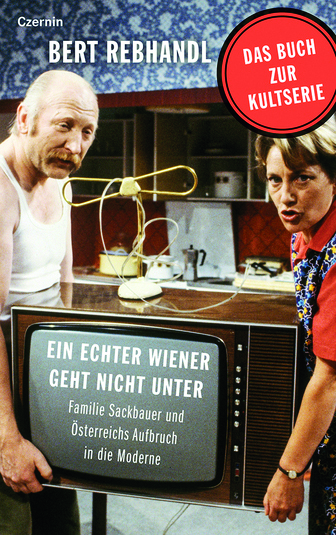

ALLTAGSGESCHICHTE. Die erste Folge „Ein echter Wiener geht nicht unter“ war 1975 ein Skandal in Österreich. Der Filmkritiker Bert Rebhandl hat ein detailreiches Buch zum Jubiläum herausgebracht.

„Sei nicht so ein Mundl“ – nur ganz selten gelingt einer TV-Figur der Sprung in die Alltagssprache. Mit Mundl wurde und wird ein sehr viel Bier trinkender Mann bezeichnet, der sich einer eher derben Ausdrucksweise bedient. Sprüche wie „Hearst, mei Bier is net deppert!“ und Ausdrücke wie „Nudlaug“ oder „Dipfotnetotot“ – für den brillentragenden Freund der Tochter Hanni – kennen Österreicher, die in den 1970er Jahren ORF geschaut haben. Sie stammen vom 2012 verstorbenen Wiener Schriftsteller Ernst Hinterberger, der neben dem „Mundl“ auch den „Kaisermühlen Blues“ und den „Trautmann“ erfunden und geschrieben hat.

SKANDAL. Der 1964 geborene Journalist Bert Rebhandl saß 1975 noch in Oberösterreich vor dem Fernseher und amüsierte sich über die Schimpfworte, die Karl Merkatz als Mundl absonderte: „Im ORF sprach man damals eine Art josefstädterisches Deutsch – also so ein weiches, schönes Wienerisch. Da waren die Sackbauers natürlich ein wirklich harter Kontrast.“

Aber zumindest einige wenige befanden im Staatsfernsehen, man konnte den Menschen ja nicht die ganze Zeit Hofräte und Döblinger Witwen vorführen. Die Reaktionen blieben nicht aus: „So sind wir nicht“, tönten die Wiener am ORF-Beschwerdetelefon. Und in den Bundesländern sahen sich viele in ihren Vorurteilen über die unflätigen Wiener bestätigt. Auch in den Zeitungen wurde eifrig berichtet und in den Pausen im Schulhof war der „Mundl“ Thema Nummer 1. Ein echter Kulturkampf! Dabei war der „Echte Wiener“ gar nicht als Serie konzipiert. Regisseur Reinhard Schwabenitzky machte aus Hinterbergers Roman „Das Salz der Erde“, in dem der Sackbauer noch ein halber Nazi war, einen Zweiteiler mit einer weitaus positiveren Stimmung sowie vielen komischen Szenen.

Gesendet wurde an einem Platz, der unter der Ägide von Kuno Knöbl der Avantgarde vorbehalten war. Die Einschaltquoten siegten schließlich über die Proteste und es wurden insgesamt 24 Folgen gedreht. Den Charme des Spontanen behielt die Serie aber bei, denn man wusste ja nie, ob doch noch ein Machtwort von oben geben würde. Eine Szene in Jesolo, die im Roman angelegt war, wurde aus Kostengründen gar nicht erst versucht. Rebhandl: „Heute werden TV-Serien von ganzen Teams konzipiert und geschrieben – der ‚Echte Wiener‘ hatte niemals ein komplettes Serienkonzept.“

AUFBRUCH. Hintergrund der Serie sind die inzwischen legendären Kreisky-Jahre, als der Wohlstand auch die Arbeiterschicht erreichte und den Frauen mehr Rechte zugestanden wurden. Als 1975 der erste „Mundl“ ausgestrahlt wurde, war Österreich noch weitgehend patriarchalisch geprägt, erst in eben jenem Jahr wurde das Gesetz abgeschafft, wonach Ehefrauen die Bewilligung ihres Mannes brauchten, um arbeiten zu können. Auch für den Führerschein war seine Zustimmung obligat. Diesen Modernisierungsschub anhand der Familie Sackbauer zu zeigen, war eine der Gründe für Bert Rebhandls Buchprojekt „Ein echter Wiener geht nicht unter“: „Ich wollte etwas über Österreich erzählen, das damals ein sehr optimistisches Land war – man wollte vieles verbessern und modernisieren.“

FRAUENPOWER. Edmund Sackbauer kann poltern so viel er will, aber am Ende setzt sich fast immer seine Gattin Toni durch. Auch Tochter Hanni bleibt trotz Widerstände bei ihrem Schriftstellerfreund. Und Sohn Karli findet in der aus kleinbürgerlichem Milieu stammenden Irmi sein Korrektiv. „Ein echter Wiener geht nicht unter“ ist nicht nur ein unterhaltsames, sondern auch wichtiges Zeitdokument.

in Berlin und schreibt vor allem für die FAZ und den Standard.

Sackbauer und Österreichs Aufbruch in die Moderne. Czernin Verlag,

176 Seiten, € 22,-